『きりん』を読む・18

- miyao0107

- 2025年3月17日

- 読了時間: 8分

今回は、1952(昭和27)年の7月号から9月号の合計3冊を取り上げる。

サンフランシスコ講和条約を経て、政治的に国家の主権を取り戻した我が国ではあったが『きりん』の誌面に現れた市井の人々の生活には、深い戦争の傷痕が残ったままだった。

少しずつ、海外からの情報も入るようになり、学校や家庭での話題も幅が広がったものと想像されるが、すぐ隣の国では戦争が始まり、それを契機に日本は経済成長へと舵を切ることになる。敗戦後の日本史において見落とすことのできない、複雑な問題を孕んでいた時期の子どもたちの姿を想像したい。

第5巻第4号:1952(昭和27)年7月号 【48冊目】

表紙絵:須田剋太 挿画:中村眞 須田剋太

とびら絵:木原道子・浮原道夫(小学生)

特選詩数:4 詩数:55 綴方:19

図1. (エディターズミュージアム所蔵)

図2. (エディターズミュージアム所蔵)

図3. (エディターズミュージアム所蔵)

解説

図1.『きりん』を通読しながら最近感じるのは、兵庫県内の小学校の生徒による絵画作品

の掲載が多いことだ。西宮市高木小、芦屋市宮川小共に、浮田さんお馴染みの学校。

図2.小学校低学年生徒の作品が3作並んでいる。竹中の寸評は、いつでも上品でドライな

表現だ。「男らしい」という形容詞は明治生れの世代の価値基準を映している。

図3.児童作品の枠外に赤字で図書案内が載っている。『きりん』を通読していると、途中

から竹中や坂本による子どものための詩や作文に関する新刊書の紹介が増えてくる。

~内容の紹介~

もくじに名前が出てくる小野十三郎(1903-1996)は関西詩壇の重鎮として長く活躍した詩人。竹中や坂本とも同世代で親しかったこともあり、『きりん』の創刊当時から読み物を寄せている。この号では、「五つの文集から」と題して「こひつじ」「たけのこ」「白い塔」「こいぬ」「ぶんしゅう」の五誌を紹介している。

『きりん』が大阪で14年間続いた間には、徐々に地域ごと、学校ごと、学級ごとに文集を作成する機会も増え、こうした紹介記事も増えて行った。

1950年代後半には、足立巻一による「文集による学級めぐり」という連載が掲載されることになり、中には学級文集が巻頭の特選詩の欄で紹介される場合もあった。

【宮尾の読後感】

著作権の関係から画像で紹介することは出来ないが、この号では須田剋太が表紙絵および挿画を提供している。さらには、自ら「ひょうしえについて」も書いており、短いコラムの中で、当時須田自身が具象から抽象へと制作のテーマを変えつつあったことを明らかに示す創作論を展開している。

みなさんは、習字(しゅうじ)の時間に、かみとすみとふでで、字をかかれるでしょう。あれとおなじように、新聞紙のうえへ、べつに文字をかくとかいうあらたまったきもちでなく、一日の中で二、三時間、何ということなしに、線をひき、点をかき、直線をひき、曲線をひき、四かくをかき、円をかき、―そういうあそびをしてごらんなさい。新聞紙をつかうわけは紙代がやすいからです。もしいい紙があれば、もちろんいい紙でもいいんですよ。

この文章が書かれて後に、『きりん』の表紙に何冊かにわたって新聞紙に描かれた作品が載せられる時期が出てくる。こうした文面からも、毎号浮田さんの選ぶ子どもたちの作品に当時親交を深めていた画家たちによる影響を読み取ることが出来る。

第5巻第4号:1952(昭和27)年8月号 【49冊目】

表紙絵:イギリス児童(12才) 挿画:吉原治良 中村眞

とびら絵:吉原治良

特選詩数:6 詩数:68 綴方:7

図1. (エディターズミュージアム所蔵)

図2. (エディターズミュージアム所蔵)

図3. (エディターズミュージアム所蔵)

解説

図1.一見して、第二次世界大戦が終わって7年が経過したことを痛感させられる表紙絵。

『きりん』誌上初めての海外作品はイギリスの12才のこどもの作品。遊園地の風景

だが、当時この表紙を見た子どもたちや家族は、何を感じていたのだろうか?

図2.竹中の詩評を読むと、この詩を編集部に送って来た教師や保護者からのメッセージを

受けての採択だったことが分かる。追悼の意を込めた詩の紹介はこれが初めて。

図3.『全日本児童詩集』第一集(増刷発売中)の広告。2年前の1950年に尾崎書房か

ら発行されたアンソロジーへの反響が推察される。第二集の編集が遅れていることや

販売が尾崎書房からむさし書房に換わっていることからも、当時の経営難が分かる。

~内容の紹介~ 巻頭の特選詩から

せんそう

泉大津市浜小学校1年 かわいつとむ

せんそうで

おかあさんがしにました

ぼくはかわいそうとおもいました

おばあさんもしにました

おとうさんもしにました

となりのおばさんが

ぼくをおおてくれました

おじいさんもしにました

せんそうはにげました

とりをかいました

評 せんそう(戦争)のつらかったこと、かなしかったこと。それにくらべて、いまはい

くらかへいわ(平和)でよい。もっと平和なら一そうよいといういのりがこもっている。

こどもらしく、すなおに書いていてしかも、つよくこころにのこる。ほんとうのことを

しょうじきに書いたので力つよい。

【宮尾の読後感】

前号と同様、著作権の関係から画像の紹介が出来ないのは大変残念だが、この号では全編にわたって吉原治良の挿絵とカットがふんだんにちりばめられている。

戦後間もない時期の吉原の画風を映したこれらの小品は、当時の浮田さんと吉原との親密な関係を示すと共に、画家が『きりん』を含む児童画の領域に深い関心を抱いていたことを証明している。

表紙のイギリスの絵画作品を提供している久保貞次郎(1909ー1996)は戦前から欧米に渡航して作品を収集していた美術評論家、コレクターで1952年には創造美育協会の設立にかかわっている。

『きりん』とのかかわりがいつどのように始まったのかは不明だが、おそらく吉原の紹介によるのではないか。久保を含め、当時日本で美術教育にかかわっていた人材が『きりん』にさまざまな形で協力している足跡を追うだけでも、大変魅力的な研究になるだろう。

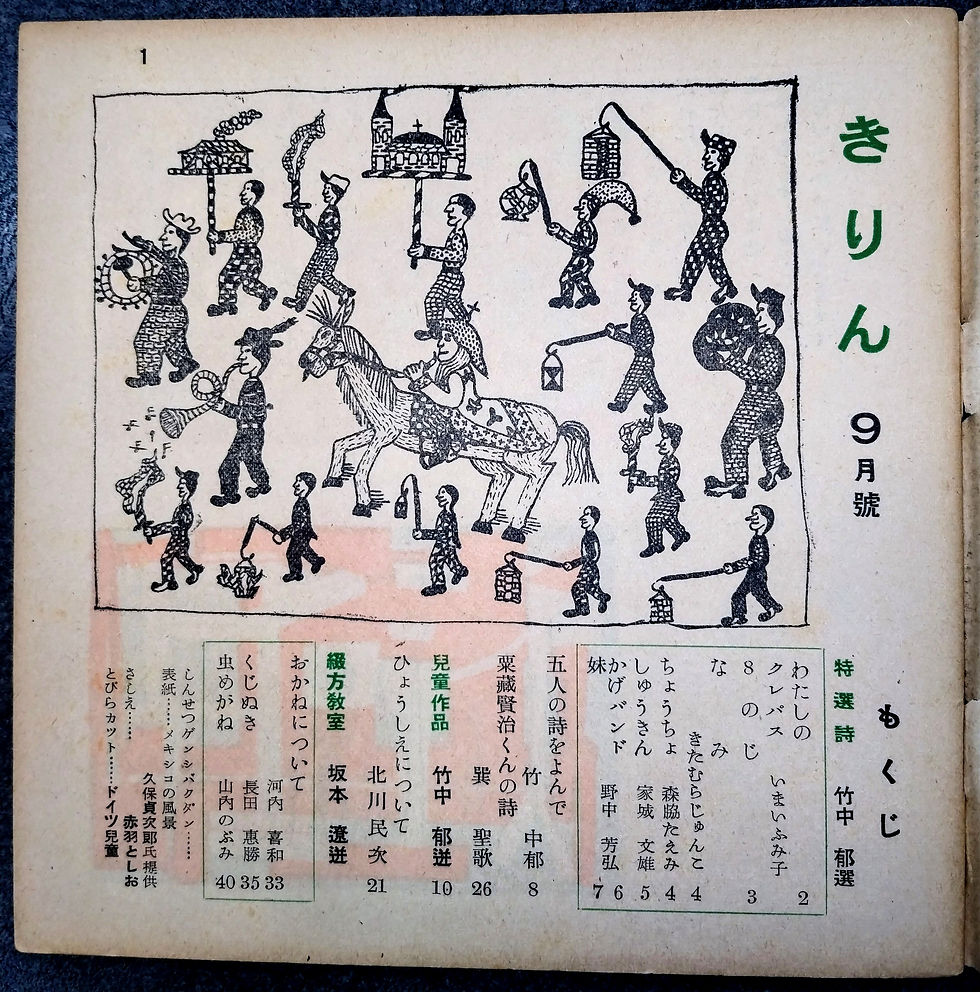

第5巻第4号:1952(昭和27)年9月号 【50冊目】

表紙絵:メキシコの風景(久保貞次郎氏提供) 挿画:赤羽としお

とびら絵:ドイツ児童

特選詩数:7 詩数:84 綴方:3

図1. (エディターズミュージアム所蔵)

図2. (エディターズミュージアム所蔵)

図3. (エディターズミュージアム所蔵)

図4. (エディターズミュージアム所蔵)

解説

図1.先月号に続き、久保貞次郎の提供によるメキシコの風景画が表紙に採用されている。

本文中に北川民次(1894-1989)の「ひょうしえについて」が載っている。

図2.もくじによれば、とびら絵とカットはドイツの子どもによる作品。中心に馬に乗った

聖者(?)がおり、提灯や楽器を携えた従者らが行進するキリスト教の祭りの絵?

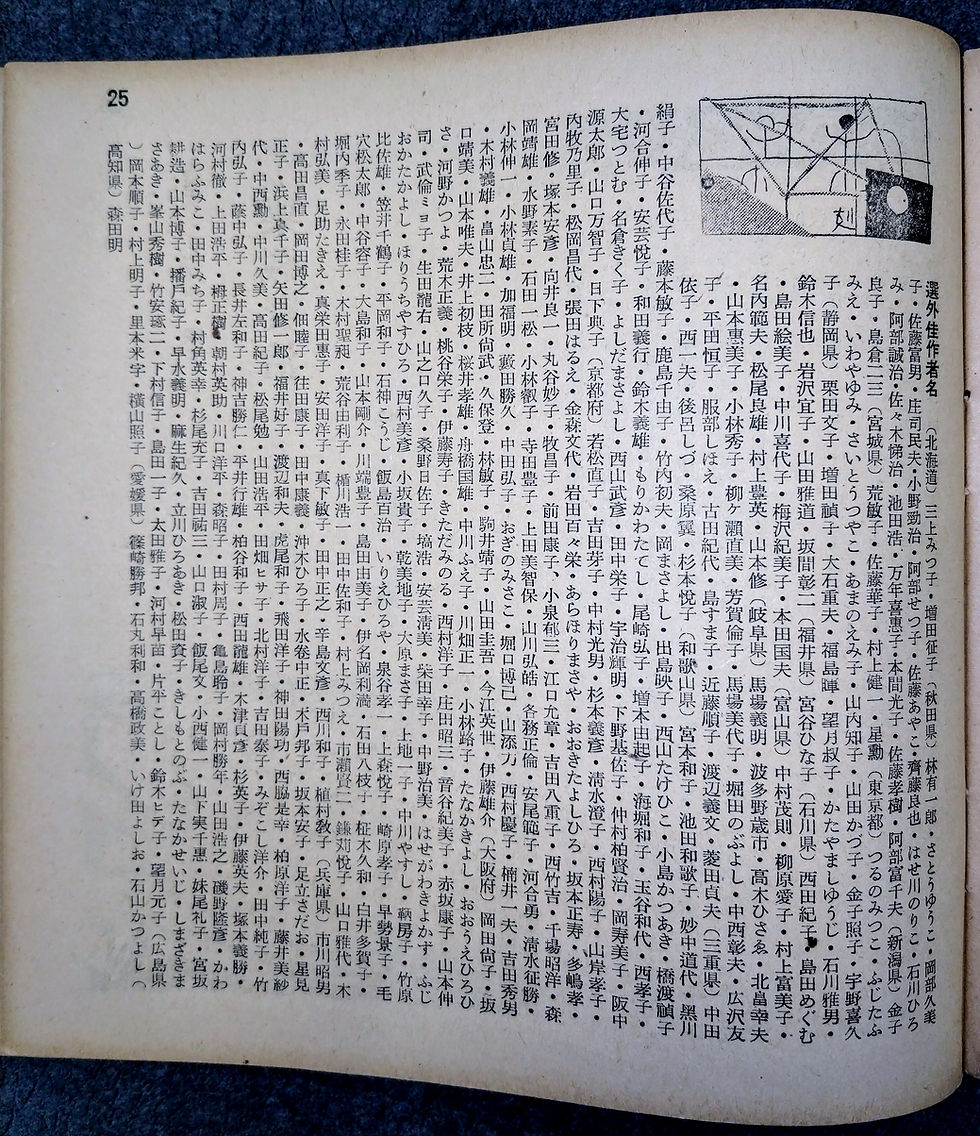

図3.1952年は創刊から5年目。この時点でこれだけの選外佳作者名簿が載っている。

北から南まで都道府県ごとにまとめられた子どもたちの名前を見ると、当時の編集部

の熱気が伝わって来るようだ。

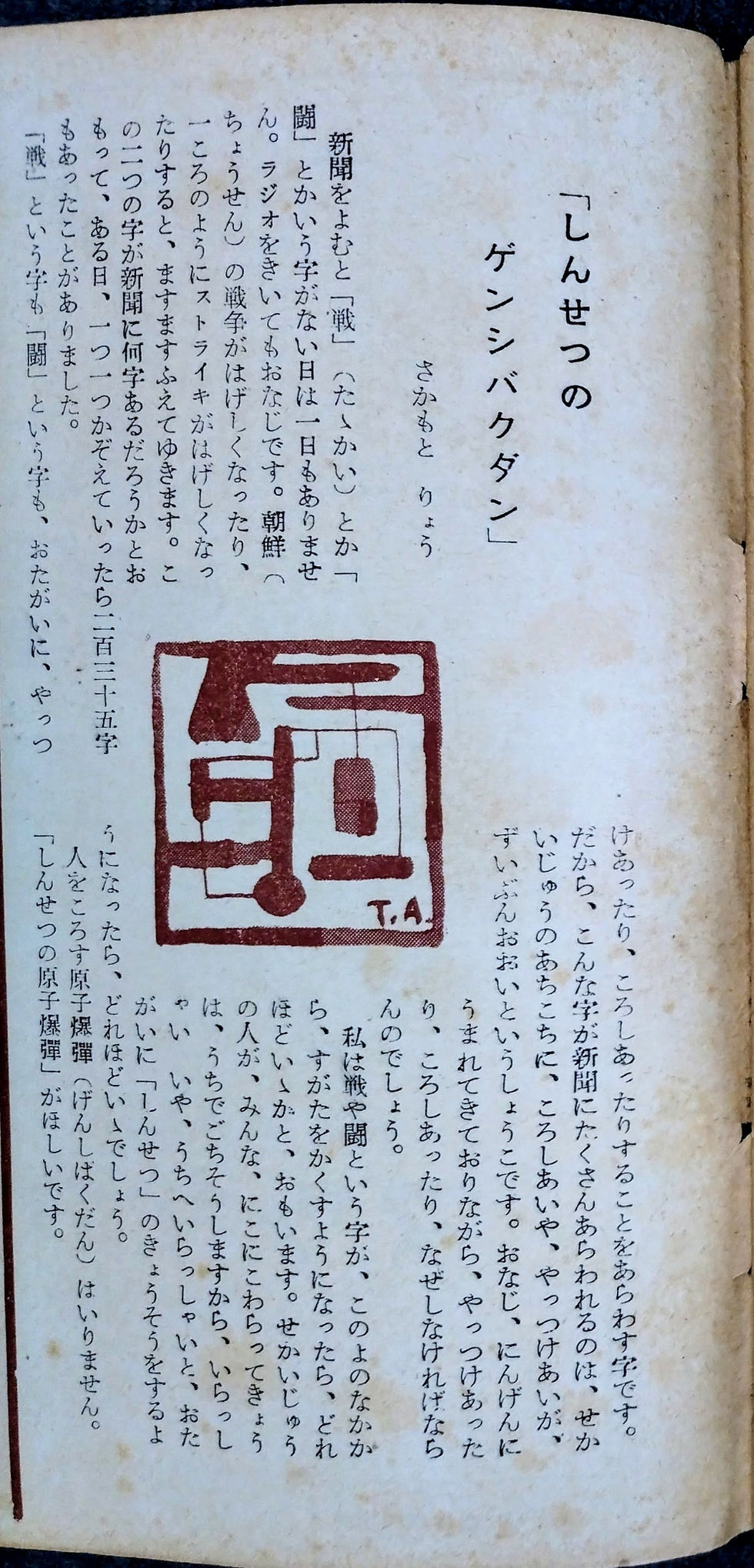

図4.裏表紙の裏面、通常ならば選外佳作者名簿か企業広告の載るページに坂本のコラム。

若き日に従軍記者を経験した詩人にとって、朝鮮戦争は決して他人事ではなかった。

~内容の紹介~

綴方教室に、愛媛県の新谷小学校3年生男子の「くじぬき」という5ページにわたる大作が選ばれている。雑貨屋を営んでいる彼の自宅に、毎日遊んでいるクラスの友だちがくじをひきに来る。彼が店番をまかされ、当たりくじをひきたい友だちと、不正をゆるしてはならない店番の彼との間で数時間かけて息のつけない心理戦の攻防が続く。

綴方の途中には、手書きで4人の来客の名前とくじの当たりはずれの成績表まで挿入してあり、ドキュメンタリー映画でも視るかのような緊迫感に溢れた文章が続いている。

坂本は評の中で「私は読んでからうーンとうなってしまいなるほどなあとかんしんさせられたのです。小説(しょうせつ)や童話(どうわ)をかく大人が、どんなにがんばっても、このようなこどものせかいを、これほど、ありのままにはかけません。そこが、この綴方の力になっています。」と脱帽している。

【宮尾の読後感】

イギリスやドイツやメキシコの子どもの絵が紹介されたこの時期は、お隣の国で朝鮮戦争が続いていた。ついこの前まで戦争の当事者の立場に置かれていた『きりん』の読者たちはどんな気持ちで日々を送っていたのだろうか?

「やっつけあったり、ころしあったり」と書く坂本の心中を想像する。

敗戦後7年、最近になってようやく注目された「戦争トラウマ」が癒えようはずもない。あらためて『きりん』を読む行為が私たちの現代史を辿り直す学びであることを痛感する。

あとがき

最近、図書館で借りた『「戦後」を点検する』(講談社現代新書 保坂正康・半藤一利)という書物を読み終えた。2010年、今から15年前に出版されている。

『きりん』を通読する作業と並行して読むことで、毎号異なる子どもたちの作品や作家や詩人や画家の文章から何を読み取るべきかが明らかになる。

1952年、といっても、当時を生きたことの無い私には現実感が湧かないため、出来るだけ資料に当り、当時日本人が日々の生活の中で素朴に感じていたこと、考えていたこと、願っていたことを想像しなければなるまい。

この書物の中にある、「戦後」ということばに触れられた忘れがたい文章――、

保坂(中略)このことばの訴求力、有効性というか、時代をつかむ生命力というのが、どのへんまでもつかということなんですね。ぼくの生きている間はもってほしいと思うけど。

半藤 有効性に限界がきているようにも思われますが、なんとかもってほしい。いや、もたせなければいけません。

(2025年3月16日)

謝辞:「『きりん』を読む」連載に当り、長野県上田市のエディターズミュージアムによるご配慮に、心から感謝いたします。 ⇒Editor'sMuseum (editorsmuseum.com)

※『きりん』掲載の絵画(立体)作品および詩・作文などの作品について、著作権者が不明のままであることをお伝えいたします。もしも、ご存知の方がおられましたら、ご連絡くだ

されば幸いです。 (090-5796-7506 宮尾)

コメント