『きりん』を読む・8

- miyao0107

- 2024年5月15日

- 読了時間: 8分

1950(昭和25)年の4月号を取り上げる。この号では、創刊から3冊目、4冊目の1948(昭和23)年の4~6月号(4月と5月は合併号だった)以来となる吉原治良が挿絵とエッセイを寄せている。初期『きりん』と比べて、編集の実務が浮田さんと星さんに委ねられて以降の吉原による寄稿は、大変重要な意味を持っているものと考えられる。

今回は「デッサンについて」と題された吉原のエッセイ全文を書き起こして紹介したい。尚、挿絵の全体については、あらためて必要な手続きを経た後に画像で紹介したい。

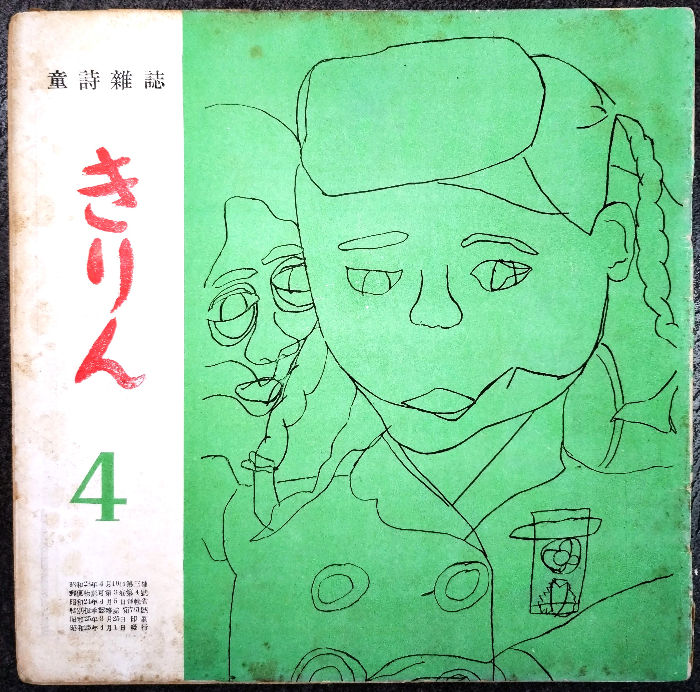

第3巻第4号:1950(昭和25)年4月号

表紙絵:山口詔子(小学生) 挿画:吉原治良

とびら絵:鈴木智香子(小学生)

特選詩数:8 詩数:57 綴方:今回は無し

図1. (エディターズミュージアム所蔵)

図2. (エディターズミュージアム所蔵)

図3. (エディターズミュージアム所蔵)

図4. (エディターズミュージアム所蔵)

図5. (エディターズミュージアム所蔵)

図6. (エディターズミュージアム所蔵)

解説

図1.京都市に富有小学校を筆頭に、当時小学生による見事なデッサンを輩出する学校が

あちこちに増えていた様子がうかがわれる。吉原の随筆に呼応するかのような秀作。

図2.1949(昭和24)年7月号で坂本遼が紹介したハンセン病患者の少女松山くに

が遺した文章を『春を待つ心』という題で出版されることが予告されている。

図3.吉原治良による挿絵。子どもの詩のエスプリを掴みつつ、見事に省略された線と色で

誌面を支配している。フォントの色味を同調させた浮田さんのレイアウトも見事。

図4.見開き2頁の誌面全体を小さな活字が埋めている。このエッセイが孕んでいる熱量は

到底「子ども向け」という範疇をはみ出している。表現者に向けた真剣勝負である。

図5.小学校1年生の山口雅代さんが、早くも詩集を出したことが竹中によって紹介されて

いる。芦屋の詩の愛好家が編み、挿絵を小磯良平が提供しているというのが凄い。

図6.巻末のきりん通信に「東京編集部」の記名が初めて載る。井上の芥川賞受賞の紹介や

「東京きりん大会」の計画など、井上を中心として関東圏にも広がりを見せている。

~内容の紹介~

エッセイ「デッサンについて」 吉原治良

この二三日、私の画室のかべに美しいデッサンが四枚ピンでとめてあります。仕事のあいまにじっとながめていると大変たのしいのです。それはきりんさんのもってきてくれた子供さんたちのえんぴつ画で、この本の表紙とカットに使うことになっている広瀬君、平沼さん山口さん、大橋君の作品です。

デッサンという言葉は大変広い意味に使われていますが、大体、えんぴつ画やペン画や木炭画のように色を使わないでかく画のことですね。色をたくさん使った画はもちろん美しいですが、デッサンもこれに負けない又別の美しさが出せるもので、昔から西洋にも東洋にもりっぱな名画がのこされています。

デッサンの美しさはどこにあるかといえば皆さんもすぐ気づかれるように線の美しさ、又は濃淡(のうたん、こいうすい)の美しさがまじりけなくあらわれるところにあるのです。だから大体が線の画でそれをたすけるために又は一部分に色をくわえたものなども画の性質(せいしつ)はデッサンと見てもいいのです。又画の研究所などでよくやっている石膏(せっこう)デッサンなどのように線でかくというよりは濃淡の調子で仕上がるものもあるわけです。

線の美しさと申しましたが、これはなかなかかんたんにはせつめい出来ません。線の性質も、又たいへんいろいろあって、毛筆、鉛筆、木炭、ペン等のかく材料のちがい、又かかれる材料、これはふつうには紙ですが、その紙にしてもつるつるしたもの、あらいもの、西洋紙、和紙等色々あって、その組合せによって、それぞれ美しさが生れますし、かき方によって強い線、弱い線、太い線、細い線、すっと引いた線、たどたどしい線などいろいろありますが、りっぱな画はそういうものがてきとうに使われ、かいた人の年齢(ねんれい、とし)や気質まで画にぴったりしているものでなければなりません。

こうして考えるとデッサンも又たいへんむづかしいことになりますが、皆さんはただそんなに奥の深いことを知っておくだけでけっこうです。

ただ、定規(じょうぎ)やコンパスで引いた線はきかいを見るような意味の美しい線が出ますが、これだけが美しい線ではなく子供のたどたどしい線でもかえって子供らしいいい感じになるのです。ゆがんだりすることは余り気にしないでどんどん元気よくかいてゆくのがいいのです。

皆さんは皆さんで手近かな材料で思うぞんぶんのデッサンをやって下さい。しかし私がとりたてていわなくてもすでに皆さんは毎日デッサンをやっていらっしゃるにちがいない。皆さんは毎日鉛筆ですきな画をかいていますね。それでいいのです。それがデッサンです。ノートのはしや時には道はたの土の上にも皆さんは石ころで美しい形をかく。皆さんはデッサンが大すきですねえ。らく書きはあまりいいことではないかもしれませんが、白いかべの上のらく書きにも美しいデッサンが見られることがあります。

しかしなるべくならば、ちゃんとした一定の画用紙にかき、自分のかきたいものがその紙の上にてきとうにかかれるようにした方がよいでしょう。

かくものやかき方は全く自由でいいのです。ただ人まねだけはいけません。本で見た画のまねも何にもなりません。したがってポンチ絵などは感心しないのです。

あなたの頭に残っているいろいろな事でも、あるいはあなたの考え出した形でも美しい絵になるでしょうし、自然の中にかきたいものがあればそれをどしどしためらわずにおかきなさい。へただと思ってもあなたの考え通りにかかなければいけません。決して上手にかこうと考えてはいけません。あなたの思っていることがかければそれが一番上手なのです。上手に上手にと考えているとすればそれは自分からはなれて何か別の画例えば大人のかいた画を思い出しているのかも知れないのです。まねをしないでももちろん自分の思い通りにいかないことも出来るでしょう。しっぱいすれば工夫も生れてくるのです。そして自分の工夫ということがたいへん大切なことなのです。しっぱいすれば鉛筆の場合、ゴムけしでけしてももちろんかまいませんが、余りけしてばかりいるのも考えものです。どしどしかいて仕上げるようにしましょう。線を引きなおして元の線が残っていてもあまり気にならない時にはそのままにしておいてもかまわないのです。

自然を見て画をかくということは色々な意味で大切なことであるばかりでなく、誰でもかかずにはおられないことでしょう。自然のあり方、この場合にもちろん顔でも自動車でもいいのですが、眼に見えるかきたいものをすなおに線でかきましょう。又は色のかわりに濃淡でつかまえてみましょう。デッサンにかぎったことでありませんが、自然はじゅうぶんに観察(かんさつ)すべきです。自然の観察をはなれて自然をかけば生きた画は生れないものです。たとえ自然と表現された画とがそのまま似なくとも自然の観察がよくいっていればその画は生きた感じをもつと思います。表現はあなたの自由です。ただ自然に根をおろしていないと写生画又は自然をあらわす画は生きてこないのです。鉛筆と紙とで皆さんは自然の美しさを知り、又何でもないような自然を相手としても表現のしようで美しい絵が出来ることに自分でも驚かれることでしょう。ただくれぐれも自然の観察をきそとして自分の感じたことに忠実でなければなりません。美しい絵を見てうたれた時でもそのかき方をまねるのではなくて、その画をかいた人が自然をいかに深く見、深く感じて表現しているかということを学びましょう。

もちろん時としては丸や三角、四角などの組合せなどで自然そのものでなくあなたの心の中で考えた美しい絵をかいてみたい時もあるでしょう。それも大いにけっこうです。十分美しいと思うところまでかいて下さい。

要するに何をかいても楽書のたのしさを忘れないことです。

たった一本の鉛筆と紙で美を創造(そうぞう)する力、自分を表現する力、自然の美しさを知る力、ものごとを仕上げる力を皆さんはだんだんと自覚(じかく)することが出来るわけです。

さあ楽しく力いっぱいにやりましょう。

この文をおかき下さった吉原先生は二科会という画家の団体の会員です。

【宮尾の読後感】

数年後に浮田さんの画業の師となる吉原治良によるこの見開き2ページいっぱいの文章を文字に書き起こす作業を続けるうちに、私は心が沸き立って来るように感じた。私自身の心にまるで写経でもしているかのような不思議な精神の作用が生じたのは確かだ。

若き浮田さんが、吉原から受け取った原稿を活字に置き換える手の動きと精神の高揚を、想像してみる。これは、とても、子どもたちに向けた文章とは思えなかったにちがいない。後年の浮田さんと『具体美術協会』とのかかわりを考察する上でも、この時期に『きりん』にこの文章が寄せられたのは大変なことだった、とあらためて感じる。

ある意味では、ここにあの『具体美術宣言』のエッセンスがあるとも言い得よう。

あとがき

先日、上京する機会があり、『マティス 自由なフォルム』展と話題の国立西洋美術館の企画展を鑑賞した。マティスがあのヴァンス礼拝堂の献堂に取り組んでいた頃、我が国では松方コレクションを蔵する器の建築が模索されていた頃、若き日の浮田さんは『きりん』の編集に専心していたのだと知り、感慨を深くした。

(2024年5月15日)

謝辞:「『きりん』を読む」連載に当り、長野県上田市のエディターズミュージアムによるご配慮に、心から感謝いたします。 ⇒Editor'sMuseum (editorsmuseum.com)

コメント